Longtemps reléguée aux marges, la pensée complotiste s’est imposée comme l’un des phénomènes les plus persistants de l’histoire contemporaine. Loin de disparaître avec la raison, elle se développe dans des sociétés de plus en plus rationnalisées. Du XVIIIe au XXIe siècle, elle accompagne la montée des révolutions, la politisation des masses, les crises et les régimes autoritaires.

Le complotisme apparaît alors comme une construction paradoxale : à la fois mythique et moderne, irrationnelle mais structurée, elle offre une lecture du monde où rien n’est dû au hasard et où les événements majeurs deviennent les fruits de volontés cachées. Dans un monde complexe, c’est une promesse de clarté.

Modernité et complot : Deux lectures du phénomène

Les chercheurs ont proposé deux grandes approches pour comprendre l’inscription du complot dans la modernité.

- La première, dite thèse continuiste, (Karl Popper ou Norman Cohn).

Elle considère les théories du complot comme une sécularisation des anciens mythes religieux et superstitions collectives. Là où l’on évoquait jadis l’intervention de divinités ou de forces occultes, on parle désormais de « sociétés secrètes », « élites cachées » ou « puissances de l’ombre ». Ce serait donc une forme d’archaïsme réadapté aux codes contemporains.

- La seconde, qualifiée d’inédit anthropologique (François Furet).

Elle affirme que le complotisme est né avec la modernité démocratique elle-même. Dans une époque où l’on croit que l’histoire est façonnée par la volonté des hommes, le besoin de désigner des auteurs cachés devient une réponse aux incertitudes du politique. Le complot naît ainsi dans un monde rationalisé, mais toujours avide de récits et de cohérence.

Le complotisme dans l’Histoire

Ces deux grilles de lecture trouvent un écho dans l’histoire concrète : le complotisme s’adapte aux peurs et aux grands bouleversements politiques, sociaux ou technologiques.

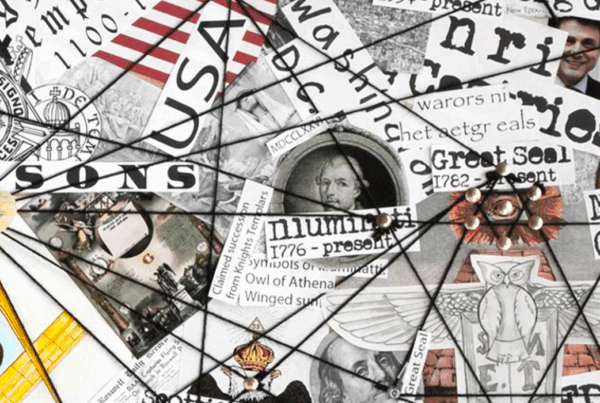

✒️ 18e siècle – Illuminati et francs-maçons

Avec les Lumières et la Révolution française, émergent les premières grandes théories du complot global. Des groupes comme les Illuminati ou les francs-maçons sont accusés d’avoir orchestré la chute de l’Ancien Régime. Ces récits mêlent anticléricalisme, ésotérisme et fantasmes politiques. C’est le début d’un complotisme structuré, visant à expliquer les bouleversements de l’ordre établi par des mains invisibles.

🧊 20e siècle – Guerre froide, JFK et paranoïa d’État

Le XXe siècle devient une usine à récits complotistes. La peur du communisme alimente l’idée d’une infiltration mondiale. Les services secrets comme la CIA sont perçus comme des entités tout-puissantes. L’assassinat de John F. Kennedy, en 1963, cristallise cette méfiance : impossible pour beaucoup qu’un simple tireur isolé puisse provoquer un tel séisme politique. De multiples versions circulent – mafia, services secrets, guerre froide –, illustrant une époque hantée par le soupçon.

🌐 21e siècle – Internet, Covid et QAnon

Avec l’explosion numérique, le complotisme devient planétaire, instantané, viral. L’après-11 septembre 2001 voit fleurir des théories affirmant que les attentats seraient un « inside job », organisé par l’État américain. La pandémie de Covid-19 marque un autre tournant : virus créé en laboratoire, puces dans les vaccins, antennes 5G… Ces récits s’auto-alimentent sur les réseaux sociaux, parfois portés par des influenceurs ou figures médiatiques. Le mouvement QAnon pousse la logique à l’extrême, avec l’idée d’une conspiration pédosatanique mondiale dirigée par une élite politique que seul Donald Trump aurait le pouvoir d’abattre.

L’exemple du « complot juif », matrice d’un imaginaire durable

Parmi les récits les plus influents, le mythe du complot juif constitue un exemple emblématique de cette dynamique. Ce récit s’enracine dès le Moyen Âge, avec des accusations d’empoisonnement des puits, et s’étend jusqu’au XXe siècle avec les Protocoles des Sages de Sion, ce faux document présentant une prétendue stratégie de domination mondiale par les Juifs. Ce récit nourrira également plus tard l’idéologie nazie et sera diffusé jusqu’au XXIe siècle.

Ce mythe montre à quel point ces récits peuvent conjuguer continuité des stéréotypes et adaptabilité contextuelle. Il remplit plusieurs fonctions : cognitive (il donne une clé de lecture au monde), pratique (il mobilise des adhérents), et politique (il justifie la haine ou l’exclusion).

Le mythe, toujours vivant dans nos sociétés rationnelles

Les récits complotistes s’inscrivent dans une logique mythique, au sens anthropologique du terme. Même dans les sociétés modernes, ces mythes ne disparaissent pas : ils recomposent du sens à partir de matériaux anciens, dans une temporalité suspendue entre passé et présent. Ce sont des réponses narratives à des crises, des tentatives d’explication face à la perte de repères.

Le complotisme prospère particulièrement dans les moments d’instabilité : crises sanitaires, bouleversements politiques, transformations sociales profondes. Il revient comme une tentative de reconstruire une cohérence là où la réalité semble chaotique ou insensée.

Un imaginaire du pouvoir transformé

Ce qui distingue les théories du complot modernes de leurs versions antérieures, c’est qu’elles reposent sur une conception très particulière du pouvoir. Il ne s’agit plus d’un pouvoir héréditaire ou divin, mais d’un pouvoir humain, technocratique, impersonnel, et surtout, invisible. Un pouvoir infiltrable, manipulable, qu’il s’agirait de démasquer ou de renverser.

Dans cette logique, aucun événement n’est laissé au hasard. Tout serait orchestré en coulisses par des élites ou des entités cachées. Le complotisme propose ainsi une lecture totalisante de l’histoire, où l’imprévu, le collectif ou l’accidentel n’ont pas leur place.

Cette manière d’interpréter le monde alimente une vision paranoïaque du politique, marquée par une défiance radicale envers les institutions, les médias ou la science. Elle rejette l’incertitude, la complexité, le débat contradictoire. Elle exprime, au fond, un besoin de certitudes dans un monde incertain – un monde traversé par des crises, des mutations rapides, et des repères qui vacillent.

En quête de sens dans un monde incertain

En définitive, le complotisme n’est pas un simple résidu de croyances anciennes : c’est une réponse structurée à l’incertitude, une tentative de remettre de la cohérence là où tout semble flou. C’est pourquoi il séduit, y compris dans les sociétés les plus éduquées ou technologiquement avancées. Il offre un récit global, rassurant, là où la réalité impose le doute, la complexité ou le hasard.

Source : CNRS Éditions : Les rhétoriques de la conspiration – Emmanuelle Danblon et Loïc Nicolas (Historiciser l’imaginaire du complot p. 43-56)