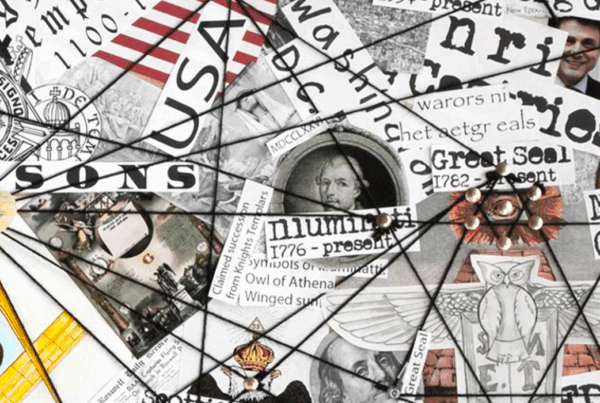

On a tous croisé des théories du complot, que ce soit sur Internet, dans notre entourage ou sur les réseaux sociaux : puces 5G dans les vaccins, nouvel ordre mondial, Illuminati… Face à de telles idées, il est souvent plus tentant et facile d’abandonner le débat, tant il est épuisant et démoralisant. Mais est-il possible de dialoguer avec ceux qui y croient ? Peut-on réellement les faire changer d’avis ? Et quand c’est un proche, comment préserver le lien sans s’épuiser ni entrer dans le conflit ? »

1. Comprendre la croyance complotiste

Avant de réagir, il est essentiel de comprendre que l’adhésion aux théories du complot relève souvent d’un système de croyances profondément ancré. Ces récits éliminent le hasard et cherchent toujours des causes cachées. Le complotiste voit des signes partout, même là où il n’y en a pas. Cette manière de penser est liée à des biais cognitifs puissants, difficilement démontables avec de simples faits.

2. Parler sans s’affronter

Il faut éviter, autant que possible, la confrontation directe. Ne voyez pas votre proche comme un adversaire, mais comme une victime, quelqu’un qui, à un moment donné, s’est fait happer. Ce n’est pas toujours simple — surtout si la personne est braquée ou arrogante — mais essayer de trouver un terrain commun peut ouvrir la discussion. Rappeler qu’on tient à elle, partager des souvenirs positifs ou dire qu’on s’inquiète peut faire une grande différence. Ce lien, c’est peut-être ce qui peut l’aider à revenir peu à peu vers le réel.

Et pour que le dialogue ait une chance d’aboutir, privilégiez l’échange en privé, dans un cadre calme. Pas en public, ni en famille autour d’un dîner, et encore moins sur les réseaux sociaux. Moins il y a de spectateurs, plus il y a de chances que l’autre accepte d’écouter.

3. Utiliser le doute et ne pas s’épuiser à argumenter

Il est souvent contre-productif de s’engager dans des débats interminables. Plus on tente de démonter une théorie du complot de façon argumentée, plus on peut renforcer la conviction de l’autre. En effet, pour le complotiste, vous devenez un ennemi, faisant partie du « système » qu’il cherche à dénoncer. Les arguments factuels sont souvent inefficaces face à une croyance.

Plutôt que d’imposer une vérité, mieux vaut poser des questions qui amènent à la réflexion : « Qu’est-ce qui te ferait changer d’avis ? », « Quelles sont tes sources, et peut-on les questionner ensemble comme tu le fais avec les médias classiques ? ». Ce sont ces petites fissures dans la certitude qui peuvent faire avancer.

4. Rester centré, éviter le mille-feuille argumentatif

Certaines discussions peuvent vite se transformer en marathons, où l’interlocuteur empile les arguments sans fin (le fameux mille-feuille argumentatif). Ne rentrez pas dans ce jeu. Concentrez-vous sur un seul point précis. S’il pense, par exemple, que les vaccins causent l’autisme, restez là-dessus, apportez des éléments concrets, sans vous disperser.

Vous pouvez aussi, dans certains cas, proposer un accord : « Si ce que tu dis se produit, je suis prêt à me remettre en question. Et toi, serais-tu prêt à faire pareil si ce n’est pas le cas ? »

5. Pratiquer la maïeutique

Poser des questions ouvertes, à la manière de Socrate, aide à faire émerger les incohérences internes des théories complotistes. Le simple fait de reformuler leurs idées peut mettre en lumière leur simplisme. C’est une méthode douce, qui pousse à l’introspection sans attaque frontale. Elle prend du temps, mais elle est souvent plus efficace que le conflit.

6. Mettre des limites claires

Certaines idées ne peuvent pas être banalisées. Quand les discours versent dans le racisme, l’antisémitisme ou le négationnisme par exemple, il est crucial de poser des limites claires. On peut rester bienveillant sans tolérer l’intolérable. Rétablir les faits, dénoncer les dérapages, c’est aussi une manière de protéger l’espace de dialogue sans qu’il devienne toxique.

7. Savoir lâcher prise

Parfois, malgré tous vos efforts, ça coince. La discussion tourne en rond, la tension monte. Dans ces moments, il vaut mieux laisser couler, sans culpabiliser. Rien ne sert d’insister si les conditions ne sont pas réunies.

Il faut aussi garder en tête que les personnes complotistes sont souvent fragiles, isolées, parfois en insécurité psychologique. Elles peuvent très vite se replier sur elles-mêmes pour se donner raison, comme un réflexe de protection. C’est pourquoi il est important de ne pas céder trop vite au jugement de valeur, même si ce sont justement les armes qu’elles utilisent. L’empathie, même dans le désaccord, reste un levier puissant pour maintenir un dialogue possible.

Et surtout : ne vous épuisez pas. Vous aussi, vous êtes une victime collatérale de ces dérives. Prenez soin de vous.

8. Encourager l’action plutôt que la passivité

impuissant face à un monde hostile. En proposant des alternatives concrètes – engagement associatif, projets collectifs, initiatives locales – vous pouvez ouvrir des perspectives d’action et de reprise de contrôle, loin des illusions conspirationnistes.

Face à une personne qui croit aux théories du complot, il n’y a pas de formule magique. Mais il y a une posture à adopter : de l’écoute, de la patience, de la bienveillance, sans renoncer à ses principes. Vous n’allez pas forcément convaincre. Mais vous pouvez rester un point d’ancrage, une petite brèche dans le mur. Et parfois, c’est déjà beaucoup.