Un discours de haine est une expression qui vise à dénigrer, rejeter ou menacer une personne ou un groupe en raison de caractéristiques comme l’origine, la couleur de peau, le genre, l’orientation sexuelle, la religion ou la nationalité. Il peut se présenter sous forme de texte, d’image, de vidéo ou de message audio, et lorsqu’il est exprimé publiquement, il peut inciter à des comportements hostiles ou violents. On parle alors d’incitation à la haine.

Mécanismes utilisés dans les discours de haine

- Biais d’homogénéité : La tendance à croire que tous les membres d’une communauté partagent les mêmes traits, notamment physiques, renforçant les stéréotypes. (“tous les mêmes”)

(pour aller plus loin lien vers ressources > Le biais d’homogénéité)

- Stéréotypes : Des représentations simplifiées et souvent négatives d’un groupe social, renforçant les préjugés.

- Animalisation : Attribuer à un groupe humain des caractéristiques animales pour le déshumaniser et justifier des comportements violents à son égard.

- Fausses accusations : Les rumeurs et mensonges circulant en ligne peuvent créer une haine injustifiée et mener à des actes de violence.

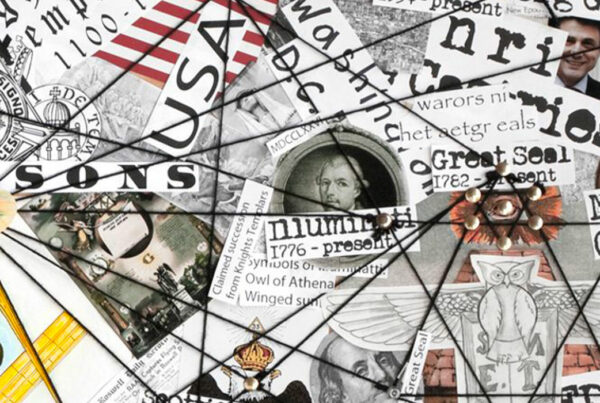

- Complotisme : La croyance en des théories du complot qui désignent des boucs émissaires et alimentent la paranoïa, comme le « grand remplacement » ou les mythes antisémites.

Ces mécanismes, souvent basés sur des préjugés et des fausses informations, renforcent la division sociale et les discriminations. Le manque d’esprit critique favorise la diffusion de discours de plus en plus violents. Face à ce type de messages, il est nécessaire de s’interroger et de les remettre en question, en différenciant opinions et faits.

>>> lien vers article “Qu’est-ce qu’une information ? (Faits VS Opinion)”

Un terrain fertile : internet et les réseaux sociaux

Avec internet, les discours de haine se propagent plus rapidement et plus largement qu’auparavant. Les plateformes sociales permettent à chacun de publier, partager et commenter des contenus sans toujours être modéré. Les messages haineux, souvent choquants et émotionnellement forts, génèrent davantage d’interactions (clics, partages, commentaires), ce qui favorise leur viralité.

👉 La logique algorithmique favorise ces contenus : ce qui choque, divise ou fait réagir est souvent davantage mis en avant que ce qui apaise ou nuance.

👉 L’anonymat ou la distance écran déresponsabilisent les auteurs de ces propos, qui ne mesurent pas toujours la portée réelle de leurs mots.

Chaque jour, des milliards de contenus sont publiés sur les plateformes numériques. Quelques chiffres donnent une idée de l’ampleur du phénomène :

- 🐦 X (ex-Twitter) : 500 millions de posts par jour

- 🎥 YouTube : 300 heures de vidéos mises en ligne chaque minute

- 💬 Facebook Messenger : plus de 100 milliards de messages envoyés chaque jour

- 📱 TikTok : plus de 30 millions d’utilisateurs actifs quotidiens

👉 Bien sûr, seule une infime partie de ces contenus relève de la haine. Mais ce flux constant et exponentiel crée un écosystème dans lequel les discours de haine peuvent circuler à toute vitesse, et parfois passer sous les radars de la modération (quand il y en a !). Il suffit qu’un message provoquant ou stigmatisant soit repris, commenté ou relayé pour atteindre des milliers, voire des millions de personnes.

Certains contenus sont même propagés de manière automatisée grâce à des bots (logiciels automatisés), capables de diffuser en masse des messages ciblés. Ces techniques ont été observées, par exemple, pendant la campagne présidentielle de Donald Trump, où des bots diffusaient des messages personnalisés à des électeurs pour influencer leur opinion.

Ce phénomène contribue à une surdose de contenus, où l’information de qualité se retrouve noyée dans un océan de publications virales, superficielles ou manipulatrices.

Un modèle économique qui favorise les contenus polarisants

Ce n’est pas un hasard si les contenus haineux ou clivants ont tendance à émerger plus que d’autres : ils attirent l’attention. Or, c’est justement l’attention que cherchent à capter les plateformes numériques.

Les réseaux sociaux reposent sur un modèle économique basé sur l’attention et l’engagement. Comme les journaux ou la télévision, ils vendent de l’espace publicitaire. Mais pour que les publicités soient vues, il faut que les utilisateurs restent connectés le plus longtemps possible. Pour cela, les plateformes :

- collectent une masse de données personnelles (géolocalisation, interactions, emojis, heures de connexion, etc.),

- analysent ces données pour cibler les contenus les plus susceptibles de retenir l’attention,

- ajustent leurs algorithmes en conséquence.

Et ce qui capte le plus notre attention… c’est souvent le sensationnel, le choquant, l’émotionnel. Pas les faits nuancés ni les débats constructifs.

Les algorithmes ne sont pas explicitement conçus pour diffuser des discours haineux. Mais ces contenus font partie de ceux qui génèrent le plus d’engagement. Ils trouvent donc, naturellement, un terrain fertile dans l’environnement algorithmique des réseaux sociaux.

>>> lien vers article “Viralité et information sur les réseaux sociaux”

Et les médias traditionnels dans tout ça ?

Les discours de haine ne circulent pas que sur les réseaux. Certains médias participent aussi à leur diffusion, volontairement ou non.

Cela peut passer par :

- le relais non vérifié de rumeurs ou de fausses informations,

- la banalisation de propos discriminatoires, sous couvert de “débat”,

- l’invitation répétée de personnalités connues pour leurs propos extrêmes,

- ou encore des titres sensationnalistes, qui attisent les peurs ou les divisions.

| 🗞 Exemple : Dans les Balkans occidentaux, des médias comme RT Balkan, liés à la stratégie d’influence russe, relaient des récits anti-occidentaux ou pro-russes, et alimentent la méfiance envers l’Union européenne ou l’OTAN. Ces contenus peuvent accentuer les divisions ethniques et raviver les tensions historiques. 🗨️ Au Kosovo, des experts comme Bodo Weber alertent sur la manière dont certains médias attisent les tensions interethniques à travers des récits victimaires, des généralisations abusives et une couverture biaisée des conflits. Ces récits alimentent les stéréotypes, encouragent la radicalisation, et peuvent mener à des violences concrètes. (https://kossev.info/) |

Une menace pour la démocratie et les droits humains

Les discours de haine nuisent à la cohésion sociale, aux droits humains, à la paix, à la stabilité et au respect de la diversité. Ils fragilisent les valeurs communes et sont souvent à l’origine de tensions sociales et de violences. Ils peuvent également entraver le débat démocratique en polarisant l’opinion.

▶️ L’article 20 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques oblige les États à interdire toute incitation à la haine ou à la violence.

▶️ En 2021, l’ONU a proclamé le 18 juin Journée internationale de lutte contre les discours de haine, soulignant l’importance de contrer ce fléau.

Comment lutter contre la propagation des discours de haine ?

- Renforcer l’éducation aux médias et à l’information : apprendre à reconnaître les discours haineux, les stéréotypes, et à faire la différence entre fait et opinion.

- Développer l’esprit critique : questionner les sources, recouper les informations, détecter les manipulations.

- Encourager la parole inclusive : mettre en valeur les voix qui prônent le dialogue, la tolérance et le respect des différences.

- Signaler les propos haineux sur les réseaux sociaux, dans les commentaires ou dans les médias.