À l’heure des réseaux sociaux, des vidéos virales et des « experts » auto-proclamés, il devient de plus en plus difficile de distinguer ce qui relève de la vraie science… et ce qui n’en a que l’apparence. Car oui, certaines théories se déguisent en science, utilisent son vocabulaire et ses codes, mais ne reposent en réalité sur aucune démarche scientifique rigoureuse. On parle alors de pseudo-science.

Mais comment reconnaître la différence ? Et pourquoi est-ce si important ? On vous explique.

La science : un processus rigoureux, évolutif… et perfectible

La science n’est pas un bloc figé de « vérités absolues », mais une méthode rigoureuse pour comprendre le monde. Elle repose sur l’observation, l’expérimentation, et surtout sur une capacité permanente à se remettre en question. Lorsqu’une hypothèse est formulée, elle doit être testée, vérifiée et confrontée aux faits. Si de nouvelles preuves viennent contredire une théorie, celle-ci est modifiée, voire abandonnée. C’est ce qui rend la science fiable : elle progresse en intégrant ses erreurs.Parmi les principes fondamentaux de la démarche scientifique, on retrouve :

- La recherche de preuves objectives, mesurables et reproductibles ;

- L’examen critique de toutes les données, y compris celles qui contredisent l’hypothèse de départ ;

- La transparence des méthodes, permettant à d’autres scientifiques de reproduire les expériences ;

- Le débat permanent au sein de la communauté scientifique, avec une validation par les pairs (peer-review) qui limite les erreurs et les biais.

Prenons un exemple concret : la mise au point des vaccins. Avant d’être autorisé, un vaccin fait l’objet de tests cliniques rigoureux, impliquant des milliers de volontaires, des groupes témoins, des contrôles stricts, et des analyses statistiques approfondies. Si les résultats ne sont pas concluants, le vaccin est abandonné. S’ils le sont, il est validé… mais reste toujours soumis à une surveillance continue.

La pseudo-science : quand l’apparence trompe

Face à la rigueur de la méthode scientifique, la pseudo-science adopte une démarche inverse. Elle part d’une croyance ou d’une conclusion préétablie, puis tente de la justifier à tout prix. Elle rejette la critique, sélectionne uniquement les faits qui l’arrangent, et préfère souvent les témoignages personnels aux données mesurables. Le tout en empruntant parfois un vocabulaire « scientifique » pour donner une illusion de sérieux.

Quelques signaux d’alerte permettent de reconnaître une pseudo-science :

- Des affirmations spectaculaires, sans preuves solides ;

- Un refus du débat ou de la contradiction ;

- Un « expert » isolé qui prétend avoir raison contre tous les chercheurs ;

- L’utilisation d’un jargon complexe pour impressionner sans expliquer ;

- Des méthodes non reproductibles, des résultats invérifiables ;

- Une forte charge émotionnelle, jouant sur la peur ou l’espoir.

Un exemple : l’homéopathie. Présentée comme une médecine « douce », elle repose sur l’idée que des substances extrêmement diluées pourraient avoir un effet curatif. Pourtant, aucune étude rigoureuse n’a pu démontrer une efficacité supérieure à celle d’un placebo. Et les rares recherches qui semblent aller dans ce sens ne résistent pas à l’analyse méthodologique.

Pourquoi c’est si important ?

On pourrait croire que croire à l’astrologie, aux pierres « énergétiques » ou aux médecines alternatives est sans gravité. Mais les conséquences de la pseudo-science peuvent être bien réelles.

- En matière de santé, cela peut mener à des décisions dangereuses : retarder un traitement efficace, se priver de soins vitaux.

- Certaines pratiques pseudo-scientifiques profitent de la crédulité des gens pour vendre des produits inefficaces, voire dangereux.

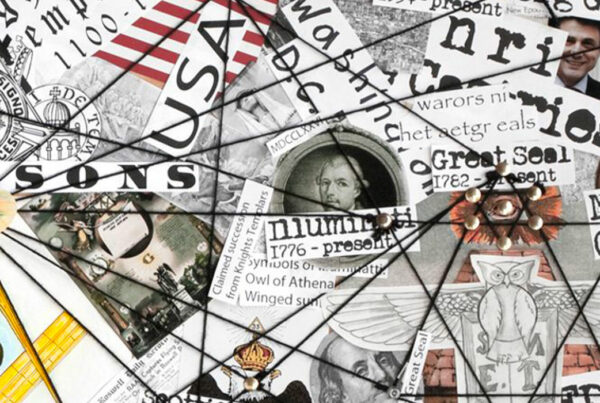

À l’échelle collective, les croyances pseudo-scientifiques minent la confiance dans la recherche, brouille les repères et peuvent influencer les débats publics et les décisions politiques : climatoscepticisme, anti-vaccination, théories du complot…

Garder un esprit critique, toujours

Reconnaître une pseudo-science ne signifie pas rejeter tout ce qui n’est pas encore prouvé ou validé. La science elle-même évolue en testant de nouvelles hypothèses ! Ce qu’il faut, c’est conserver un esprit critique : poser des questions, chercher des sources fiables, comparer les points de vue, et ne pas confondre conviction personnelle et preuve scientifique.