Un bouleversement de notre rapport à la vérité

Notre rapport à la vérité semble aujourd’hui profondément bouleversé. À l’heure où l’information circule à toute vitesse, le doute devient réflexe, les faits sont contestés, la méfiance envers les journalistes et les scientifiques s’installe, et les fausses informations se multiplient. Cette crise de la vérité, largement commentée depuis plusieurs années, a même un nom : la post-vérité.

En 2016, le dictionnaire d’Oxford a choisi « post-truth » (post-vérité) comme mot de l’année. Il est défini comme des « circonstances dans lesquelles des faits objectifs sont moins importants pour la formation de l’opinion publique que le recours à l’émotion et à des croyances personnelles. »

Quand les faits ne suffisent plus

Ce glissement se ressent partout : dans les débats publics, sur les réseaux sociaux, dans les discussions de tous les jours. Il ne s’agit donc plus de débattre entre ce qui est vrai ou faux, mais d’adhérer à des récits en fonction de ce que l’on ressent ou de ce qu’on veut croire. On ne cherche plus à confronter les arguments, à écouter l’autre ou à construire une vision partagée du réel. On adhère ou on rejette, de manière binaire.

À l’ère de la post-vérité, les faits ne suffisent plus. Ce qui compte, c’est l’effet qu’ils produisent sur nous. Une information qui suscite de la colère, de l’indignation ou de la peur a bien plus de chances d’être partagée – et crue – qu’une information neutre, froide ou trop complexe. L’émotion l’emporte sur la raison.

C’est ce qu’on a pu observer par exemple pendant la pandémie de Covid-19. Face à un virus nouveau, l’incertitude scientifique a été vite comblée par des croyances rassurantes ou des récits complotistes simples à comprendre. Des messages comme, “les vaccins contiennent une puce” ou “les médias nous cachent la vérité” ont circulé à une vitesse fulgurante. Pourquoi ? Parce qu’ils répondaient à un besoin émotionnel : celui d’avoir une explication immédiate, de désigner un responsable, de se sentir du “bon côté”.

Des biais cognitifs… amplifiés par les algorithmes

Notre cerveau aime les raccourcis. Il préfère ce qui confirme ce que l’on pense déjà (biais de confirmation), ce qui est répété souvent (illusion de vérité), ou ce que tout le monde partage (biais de popularité). Ces mécanismes mentaux, hérités de notre évolution, nous poussent à privilégier les récits familiers, confortables ou émotionnellement marquants, même s’ils sont faux.

Les algorithmes des réseaux sociaux amplifient encore ces travers. Ils nous enferment dans des bulles d’information où nous ne voyons que ce qui nous ressemble ou nous fait réagir. Résultat : nos certitudes se renforcent, et la contradiction devient l’ennemi.

L’effet de la surinformation : la vérité noyée dans un océan de futilités

L’ère de la post-vérité n’est pas seulement caractérisée par la manipulation des faits, mais aussi par un phénomène qui rend la quête de la vérité encore plus complexe : la surinformation. Nous sommes désormais confrontés à un flot constant d’informations, parfois insignifiantes, contradictoires ou peu fiables.

Aldous Huxley, dans Le Meilleur des mondes, exprimait cette inquiétude en avertissant que la vérité ne serait pas interdite, mais noyée sous une masse d’informations inutiles. Cette saturation rend la quête de sens encore plus difficile dans un monde saturé de contenus.

Dans ce monde hyperconnecté, les citoyens se retrouvent submergés par des informations, mais rares sont celles qui sont réellement porteuses de sens. Les discours superficiels, les fake news et la publicité omniprésente rendent ainsi plus ardu le travail de discernement.

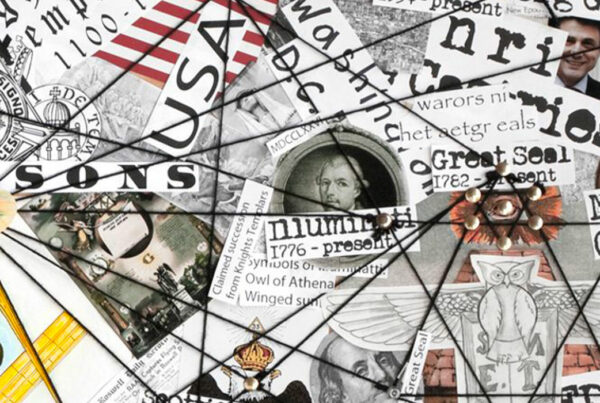

La fabrique du doute : une stratégie bien rodée

Le concept de post-vérité ne se résume pas uniquement du chaos informationnel. Elle s’inscrit aussi dans une stratégie délibérée de brouillage du réel. Dès les années 1950, l’industrie du tabac engageait des experts pour semer le doute sur les dangers du tabagisme. Cette méthode, a ensuite été réutilisée par les lobbies pétroliers pour nier le réchauffement climatique. Plutôt que de réfuter les faits, on cherche à affaiblir leur impact, à brouiller la frontière entre vrai et faux. Le doute devient une arme.

Post-vérité et la politique : une mutation du mensonge

Depuis l’Antiquité, les penseurs s’interrogent sur le rôle du mensonge en politique. Platon se méfiait déjà des orateurs habiles à manipuler les foules. Machiavel, plus tard, affirmait qu’un bon prince devait savoir « être renard et lion » — autrement dit, ruser autant que dominer. Mais à l’ère de la post-vérité, quelque chose a changé. Le mensonge n’est plus une ruse cachée : il est affirmé, répété, assumé. Comme l’explique le philosophe Olivier Abel, nous sommes passés d’un mensonge stratégique à un « mensonge performatif », qui agit plus vite que la vérité.

George Orwell, dans 1984, décrit un monde où le passé est continuellement falsifié pour contrôler le présent, annihilant ainsi la possibilité d’un réel commun. Dans ce contexte, il ne s’agit pas simplement de mentir, mais de détruire la possibilité d’un accord sur la réalité partagée.

De son côté, Hannah Arendt, dans Vérité et politique, avertissait que « les faits ne sont pas en sécurité entre les mains du pouvoir ». Le danger, selon elle, ne réside pas uniquement dans les manipulations des puissants, mais aussi dans notre propre tendance à tordre les faits pour les adapter à nos croyances. La vérité devient ainsi malléable, non seulement pour ceux qui gouvernent, mais aussi pour ceux qui sont gouvernés.

Cette dynamique a également nourri la montée en puissance de certains leaders populistes. Donald Trump, par exemple, a popularisé l’usage des « vérités alternatives » ou des « hyperboles véridiques » : des exagérations spectaculaires qui séduisent, même lorsqu’elles sont manifestement fausses. L’objectif n’était pas de convaincre par la rigueur des arguments, mais de renforcer l’adhésion affective de son électorat. Ce n’était plus une question de dire la vérité, mais de parler un langage émotionnel et identitaire, qui flattait les convictions préexistantes de son camp.

Ces réflexions nous rappellent que, dans un contexte politique, la manipulation des faits ne se limite pas aux seuls mensonges, mais inclut aussi la manière dont ces mensonges sont intégrés et acceptés par la société. La vérité devient de plus en plus relative, et le débat démocratique, fondé sur des faits communs, en est profondément perturbé.

Une démocratie peut-elle survivre sans vérité ?

La vérité n’est pas seulement un idéal moral. C’est une condition politique essentielle à la construction d’un monde commun. Si chacun détient sa propre version des faits, alors le débat devient impossible. Le régime de post-vérité transforme la discussion en affrontement de récits irréconciliables, où le but n’est plus de comprendre, mais de convaincre son camp, quitte à délégitimer l’autre.

« La vérité n’est pas qu’un idéal moral, c’est une condition politique de la possibilité d’un monde commun. »

-Myriam Revault d’Allonnes

Dans ce contexte, la vérité devient non seulement relative, mais accessoire. Ce glissement affaiblit la confiance dans les institutions, dans les médias, dans les experts. Et sans cette confiance minimale, la démocratie vacille.

Le fact-checking, un rempart fragile

Le fact-checking s’est imposé comme un rempart, fragile mais nécessaire. Dès 2000, des initiatives comme Hoaxbuster ont ouvert la voie à la vérification des faits en ligne. Rapidement, elles ont été rejointes par de nombreuses rédactions journalistiques à travers le monde, faisant du fact-checking un outil clé dans la lutte contre la désinformation. Mais si la démarche est salutaire, elle ne suffit pas à inverser la tendance : les fausses informations se répandent plus vite que les corrections, et celles-ci peinent à convaincre ceux dont les convictions sont déjà bien ancrées.

Le fact-checking, à lui seul, ne pourra endiguer ce phénomène tant que les causes profondes perdurent : un modèle économique des plateformes basé sur la viralité plus que sur la véracité, une défiance croissante envers les médias et les institutions, et un brouillage généralisé entre savoir, opinion et croyance.

Dans ce contexte, réapprendre à s’informer, à douter de ses certitudes, à vérifier les sources, à confronter les points de vue devient un acte presque politique. Résister à l’ère de la post-vérité, c’est affirmer que les faits comptent encore — et qu’ils restent la condition minimale pour tout débat démocratique digne de ce nom.