Les fake news ne sont pas nées avec Internet. Bien avant les réseaux sociaux, les canulars, les rumeurs et les manipulations de masse faisaient déjà rage dans les rues, les cours royales, les journaux ou les champs de bataille. Car désinformer, ce n’est pas seulement dire le faux : c’est orienter, déformer, dissimuler ou exagérer — au service d’un intérêt, d’un pouvoir ou d’une croyance. Petite plongée dans la longue histoire de la désinformation.

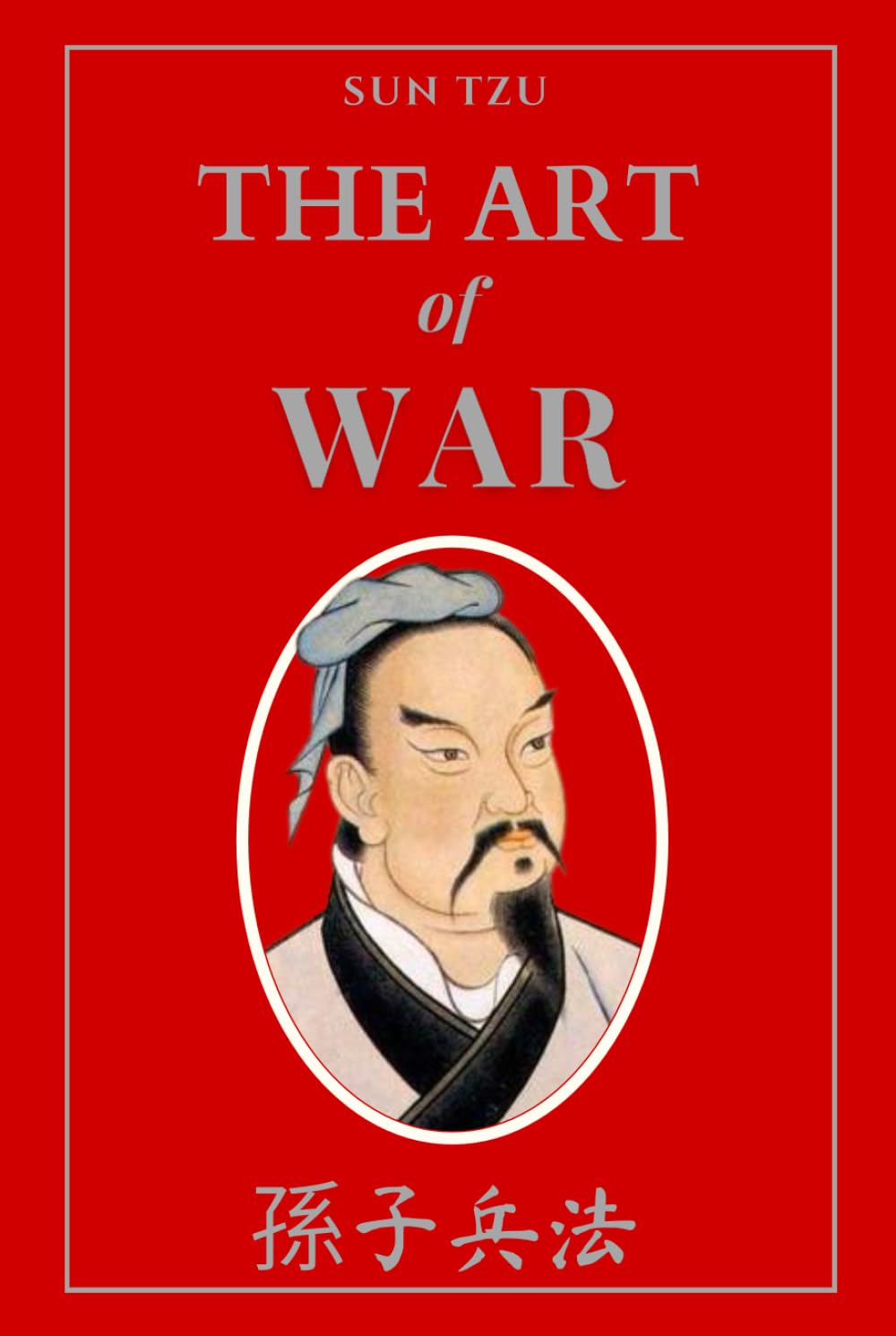

La désinformation, une arme vieille comme la guerre

Dès l’Antiquité, la manipulation de l’information est un outil stratégique. Le général chinois Sun Tzu, dans L’Art de la guerre (IVe siècle av. J.-C.), recommande déjà de semer de fausses informations pour tromper l’ennemi.

Trois siècles plus tard, Jules César rédige La Guerre des Gaules, un récit de propagande à sa gloire, truffé d’exagérations, qui le présente comme le héros de campagnes militaires parfois contestables. Ce n’est pas qu’un texte historique, c’est aussi un redoutable outil de communication politique.

(Royer, Lionel Vercingétorix jette ses armes aux pieds de César)

Le Moyen Âge : la rumeur comme média

Avant l’imprimerie, la rumeur est le premier vecteur d’information… et de désinformation. Dans une société traversée par les peurs (guerres, famines, pestes), elle n’épargne aucun groupe social, qu’elle soit l’expression de la conscience politique du peuple ou une arme au service des puissants. Les élites l’utilisent pour asseoir leur autorité, tandis que le peuple s’en sert pour exprimer ses inquiétudes et ses revendications. Des accusations de sorcellerie aux boucs émissaires désignés lors des épidémies, les rumeurs alimentent parfois des violences de masse — et sont souvent impossibles à démentir.

(Honoré Daumier : Crispin et Scapin)

La révolution de l’écrit, un moment charnière

À cette époque, la construction de la vérité à travers l’écrit connaît un moment charnière. Les sociétés médiévales, entre le monde carolingien et le XIVe siècle, sont transformées par la révolution de l’écrit. La falsification devient un outil stratégique dans les affaires politiques et religieuses. Ce n’est que progressivement que le faux, comme un acte intentionnel de dissimuler pour obtenir des droits et des avantages auxquels on n’a pas droit, s’est imposé. Les médiévaux héritent de l’Antiquité une conception nuancée de la vérité. Entre la fabula (la fiction) et le factum (le fait), les médiévaux ont récupéré de l’Antiquité l’argumentum : ce qui est plausible, probable, utilisable — sans souci strict du vrai ou du faux. Ces distinctions floues entre vérité et fiction ont ouvert la voie à des manipulations de l’information que nous retrouvons aujourd’hui dans le monde numérique.

(Jean Méliot, scribe traducteur, 1455)

L’imprimerie, ou l’ère des pamphlets et des faux scoops

Avec l’imprimerie, les fake news gagnent en vitesse et en ampleur. À partir du XVIe siècle, les guerres de religion en Europe s’accompagnent de libelles anonymes (écrits satiriques, diffamatoire), de caricatures féroces et de faux documents visant à diaboliser l’adversaire. L’opinion publique devient une cible stratégique.

(« Le Jésuite s’accaparant les richesses de la nation » – Caricature de Gill en 1878 dans le journal « La Lune Rousse ».)

Un exemple célèbre : les Monita Secreta, de prétendues instructions secrètes des Jésuites sur la manière de procéder pour acquérir pouvoir et richesses. révélées au XVIIe siècle. Ce faux document, inscrit durablement dans la culture populaire et l’imaginaire collectif, a nourri les fantasmes de complot bien au-delà de son époque, jusque dans les XIXe et XXe siècles.

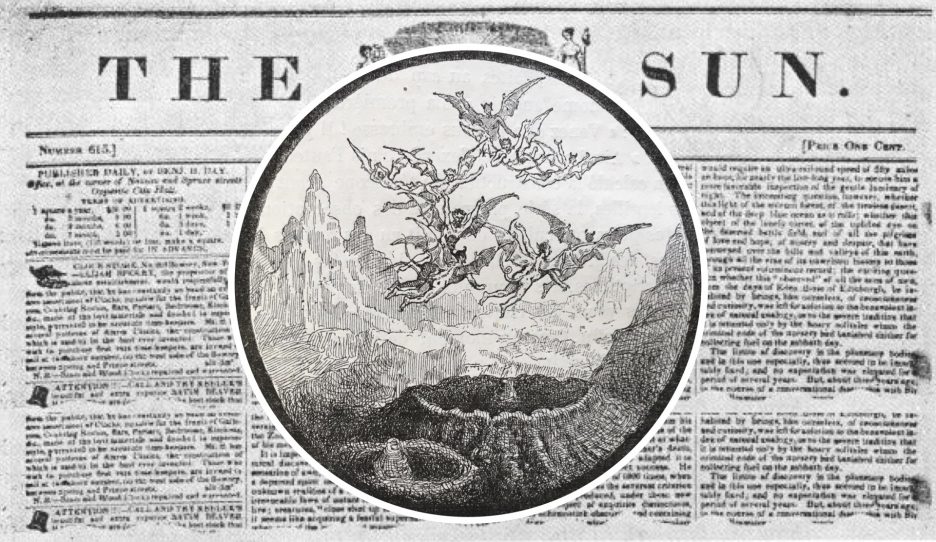

XIXe siècle : l’âge d’or des canulars médiatiques

La presse de masse naissante raffole des histoires spectaculaires. En 1835, The Sun, à New York, publie une série d’articles affirmant qu’un astronome a observé des chauves-souris humanoïdes sur la Lune. Le Great Moon Hoax passionne le public avant d’être révélé comme un canular… mais le journal a déjà fait fortune. À la même époque, les faux scoops, les ragots de cour et les accusations infondées circulent à la vitesse de l’encre. La vérité passe souvent après le sensationnalisme.

XXe siècle : la propagande d’État et la guerre psychologique

Les deux guerres mondiales voient l’essor d’une désinformation industrielle. Affiches, films, radio : les États orchestrent de vastes campagnes pour soutenir l’effort de guerre, démoraliser l’ennemi ou justifier des crimes.

En 1903, les services secrets russes publient Les Protocoles des Sages de Sion, un faux document antisémite qui prétend dévoiler un complot juif mondial. Ce texte mensonger, inscrit dans une longue tradition de fausses accusations, nourrira l’idéologie nazie et sera diffusé jusqu’au XXIe siècle.

Pendant la Première Guerre mondiale, les Britanniques répandent des récits atroces sur les soldats allemands (bébés belges mutilés, viols, atrocités inventées) pour rallier l’opinion publique et justifier l’engagement dans le conflit. Ces « atrocity propaganda » seront reprises puis critiquées par la suite pour leur part de fabrication.

Les nazis, eux, utilisent la radio comme une arme de masse. Joseph Goebbels, ministre de la Propagande, contrôle les ondes, les journaux et le cinéma pour construire un récit mensonger glorifiant le régime et diabolisant ses ennemis. Le film Le Juif Süss (1940), par exemple, est un outil de propagande antisémite redoutablement efficace.

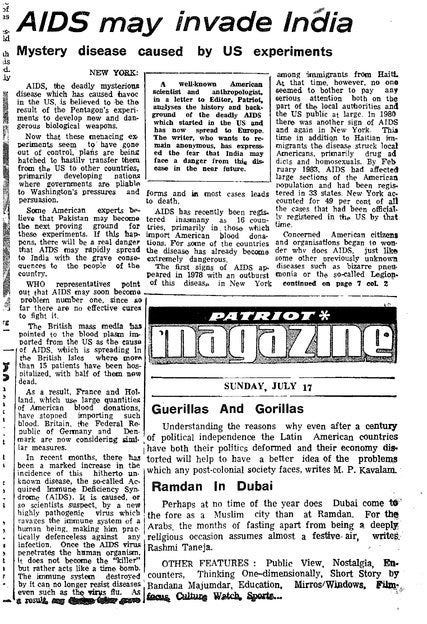

Pendant la guerre froide, la CIA et le KGB rivalisent d’opérations d’intox. L’une des plus connues est l’opération INFEKTION, menée par le KGB dans les années 1980 : elle vise à faire croire que le sida a été créé par les États-Unis dans un laboratoire militaire à des fins de guerre biologique. Cette rumeur est reprise dans de nombreux médias à travers le monde.

(The original article published in the Indian “Patriot” Magazine. July 1983.)

Les États-Unis eux-mêmes pratiquent la désinformation à grande échelle : pendant la guerre du Vietnam, ils cachent délibérément certains chiffres de pertes humaines et falsifient des rapports militaires. Ce système sera mis au jour en 1971 avec la publication des Pentagon Papers, révélant l’ampleur du mensonge d’État.

L’ère numérique : la viralité du faux

Avec Internet, les fake news entrent dans une nouvelle dimension. Désormais, tout le monde peut produire et diffuser de l’info, sans filtre. La rumeur devient virale, les théories du complot trouvent leur public en quelques clics. La crise du Covid-19, les élections américaines de 2016 ou encore les conflits armés récents sont devenus des terrains fertiles pour la désinformation, mêlant vidéos manipulées, faux experts, montages émotionnels et bots automatisés. La désinformation n’est plus réservée aux puissants : elle se répand dans les groupes WhatsApp, les vidéos TikTok ou les tweets.

Une constante dans l’histoire : croire, simplifier, accuser

Pourquoi les fake news marchent-elles ? Parce qu’elles s’appuient sur des mécanismes cognitifs anciens : notre besoin de croire, de comprendre rapidement, de désigner un coupable. Que ce soit pour légitimer une guerre, rallier une cause ou vendre des journaux, la désinformation flatte nos biais, nos peurs, notre besoin de sens. Elle évolue avec les technologies, mais ses ressorts profonds restent les mêmes.

Apprendre à lire entre les lignes

L’histoire le montre : la désinformation n’a rien de nouveau. Elle change de forme, de support, mais elle repose toujours sur les mêmes ressorts. Face à l’avalanche de contenus et à la vitesse de circulation de l’info, développer son esprit critique reste indispensable. Vérifier, comparer, douter : ce sont des réflexes à cultiver. On ne pourra peut-être pas éliminer les fake news, mais on peut apprendre à mieux s’en défendre.