Tu ouvres ton réseau social préféré… et tu tombes sur des contenus qui collent pile à tes goûts, tes opinions, tes centres d’intérêt. Trop pratique ? Oui. Trop confortable ? Aussi. À force d’être nourri·e uniquement de ce qu’on veut voir, on risque surtout de ne plus voir le reste. Bienvenue dans la « bulle de filtres »… et attention, ça peut avoir plus d’impact qu’on ne le pense.

1- Les algorithmes, c’est quoi exactement ?

Les réseaux sociaux, plateformes vidéo ou moteurs de recherche utilisent des algorithmes, c’est-à-dire des programmes informatiques qui trient, sélectionnent et hiérarchisent les contenus qu’on voit. Objectif ? Nous garder connectés le plus longtemps possible.

Les plateformes utilisent plusieurs mécanismes pour capter notre attention :

- Personnalisation des contenus : L’algorithme favorise les publications qui nous plaisent, renforçant ainsi nos croyances existantes.

- Mise en avant des contenus viraux : Les publications qui génèrent le plus d’interactions (commentaires, partages) sont mises en avant, peu importe leur exactitude. Ils privilégient donc souvent les contenus les plus clivants et les plus violents. En automatisant la visibilité des actualités les plus controversées et les plus populaires, les algorithmes ont tendance à inciter à la viralité et, en effet collatéral, à privilégier la désinformation et les messages haineux.

- Répétition et exposition : Plus on voit un contenu, plus on a tendance à y croire, même s’il est faux.

- Recommandations basées sur l’engagement : Plus un sujet nous intéresse, plus nous recevrons de contenus similaires.

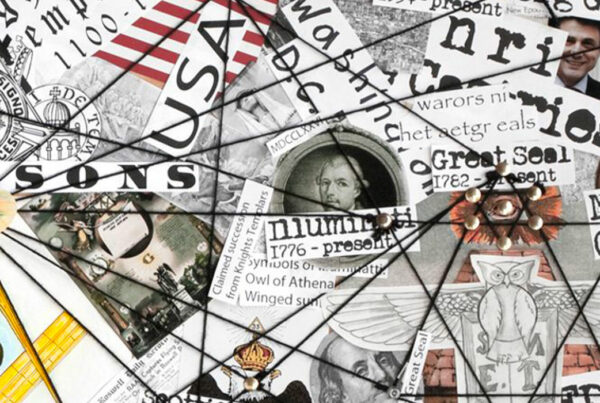

2- La bulle de filtres et chambres d’écho

En analysant tes interactions (likes, partages, abonnements…), les plateformes cherchent donc à capter ton attention en te montrant des publications qui confirment tes goûts, tes opinions, tes centres d’intérêt.

➡️ Plus tu regardes un certain type de vidéo, plus tu en verras.

➡️ Plus tu likes des publications d’un même bord politique, plus l’algorithme t’en proposera d’autres du même genre.

Quand les algorithmes te proposent en boucle des contenus qui vont dans le même sens, tu entres dans ce qu’on appelle une bulle de filtres. Résultat ? Les points de vue divergents s’effacent peu à peu de ton fil d’actualité.

Ce tri algorithmique peut renforcer tes convictions, réduire ton ouverture d’esprit, et encourager le biais de confirmation (le fait de privilégier les infos qui confirment ce que l’on pense déjà). À force, on risque de se refermer sur une seule vision du monde, sans confrontation d’idées.

Un phénomène proche, mais légèrement différent, est celui de la chambre d’écho. Ici, ce ne sont pas seulement les algorithmes qui sélectionnent les contenus, mais les groupes eux-mêmes : sur les réseaux sociaux, on suit des personnes qui nous ressemblent, on rejoint des communautés qui partagent nos idées… Fonctionnant comme des caisses de résonances de la vision du monde des individus, les chambres d’écho seraient un lieu de radicalisation des esprits.

Un exemple frappant de ce mécanisme est celui de la communauté des « Incels ». Cette communauté est née de la réunion d’hommes qui n’arrivaient pas à trouver de partenaire et qui se sont regroupés en ligne pour discuter de leurs déboires affectifs. Rapidement, certains membres de la communauté se sont mis à exprimer des opinions de plus en plus ouvertement misogynes. Le groupe des Incels a alors suivi un schéma classique de radicalisation : émergence de meneurs, affirmation de plus en plus virulente de l’identité du groupe, exclusion progressive des autres groupes, isolement.

| Un concept à nuancer

Selon certains chercheurs, les personnes qui ne cherchent pas activement de l’info sur les réseaux sociaux seraient parfois exposées à plus de diversité de sources que celles qui ne les utilisent pas du tout. En fait, les algorithmes peuvent même élargir notre horizon, en nous exposant à des contenus qu’on ne serait jamais allés chercher par nous-mêmes. Car sans eux, on aurait tendance à consulter toujours les mêmes sources, par habitude (le même journal, la même chaîne, etc.). (1) De plus, la polarisation des opinions ne serait pas due uniquement à un enfermement dans des bulles de filtres. Des études montrent que plus on est exposé à des informations qui contredisent nos idées, plus on aurait tendance… à renforcer nos positions initiales. (2) Autrement dit, ce n’est pas toujours l’entre-soi qui polarise, mais parfois la confrontation elle-même — surtout quand elle se fait dans un climat conflictuel.

(1) Richard Fletcher, Reuters Institute Digital News Report / Fletcher, R., & Nielsen, R. K. (2018). Are people incidentally exposed to news on social media? A comparative analysis. New media & society (2) Social Media, Political Polarization, and Political Disinformation: A Review of the Scientific Literature. |

3- Quels sont les risques ?

Rester enfermé·e dans une bulle informationnelle peut avoir plusieurs conséquences. D’abord, les débats se radicalisent : chacun campe sur ses positions, les nuances disparaissent, le dialogue devient plus difficile.

Ensuite, ces environnements clos favorisent la propagation des fake news. Une info mensongère qui conforte nos idées a plus de chances d’être crue… et partagée. On ne prend plus la peine de la vérifier, car elle “semble juste”.

Avec le temps, cela peut renforcer une méfiance vis-à-vis des autres. Les idées différentes nous semblent absurdes, menaçantes, incompréhensibles. On finit par ne plus voir le monde qu’à travers un prisme déformé — et c’est là que commence l’isolement cognitif : la perte de contact avec la pluralité des points de vue, des expériences et des réalités.

4- Peut-on en sortir ? Bonne nouvelle : oui.

Sortir de sa bulle n’est pas toujours agréable, mais c’est possible — et nécessaire pour garder un esprit critique en alerte.

Une première étape consiste à varier les sources d’information, en suivant des médias ou des personnes qui ne pensent pas comme nous. Cela ne veut pas dire être d’accord avec eux, mais accepter de les écouter. Il est aussi utile de prendre le temps de vérifier une info avant de la partager, surtout si elle nous paraît “trop belle pour être fausse”.

Autre piste : changer de formats. Écouter un podcast, lire un long article ou regarder un documentaire permet souvent de prendre du recul, loin de la frénésie des fils d’actu.

Et puis, adopter des réflexes simples peut faire la différence : se demander “Pourquoi je vois ce contenu ? Est-ce qu’il reflète vraiment la réalité ?” ou encore désactiver la personnalisation sur certaines plateformes, quand c’est possible.

Bref, élargir son horizon, c’est avant tout accepter de sortir de sa zone de confort. Et c’est comme ça qu’on garde l’esprit ouvert… même à l’ère des algorithmes.