Elles circulent partout, surtout en ligne. Elles prétendent révéler la vérité que « les puissants » chercheraient à cacher. Elles remettent en cause les versions officielles, font appel au bon sens ou à la logique “alternative”. Mais qu’est-ce qu’une théorie du complot, au juste ? Et comment faire la différence entre un doute légitime… et une vision du monde piégée par la suspicion ?

Une explication cachée derrière les apparences

Une théorie du complot propose une lecture secrète des événements. Là où d’autres voient un accident, une crise sanitaire ou un simple fait divers, elle soupçonne un plan caché, élaboré par une organisation puissante — souvent politique, financière ou médiatique. Elle affirme que la vérité est dissimulée volontairement au grand public, et qu’il faut “ouvrir les yeux” pour comprendre ce qui se trame réellement.

On distingue donc la théorie du complot :

- de la rumeur, qui est une information non vérifiée circulant sans forcément accuser un groupe précis ;

- et de la fake news, qui est une information fausse, parfois créée volontairement, mais sans nécessairement reposer sur un système explicatif global.

Les théories du complot, elles, racontent une histoire cohérente et globale, dans laquelle des puissances agissent dans l’ombre pour manipuler le monde.

Le chercheur Michael Barkun distingue trois types de théories du complot, selon leur étendue :

- Les complots événementiels

Ils cherchent à expliquer un événement isolé ou un ensemble d’événements précis.

👉 Exemple : Les théories affirmant que la NASA aurait truqué les images de l’alunissage de 1969. - Les complots systémiques

Ils supposent qu’une organisation secrète cherche à prendre le contrôle d’un pays ou du monde entier, en infiltrant les institutions.

👉 Exemple : L’idée selon laquelle un “nouvel ordre mondial” serait en train de manipuler les gouvernements et les médias.

Les supercomplots

Ces théories imbriquent plusieurs complots entre eux, à différents niveaux, jusqu’à former une vision du monde complète. À leur sommet se trouve une force toute-puissante, invisible, qui tirerait toutes les ficelles.

👉 Exemple : Les récits qui mêlent Big Pharma, extraterrestres, élites satanistes et manipulation de masse dans un même ensemble narratif.

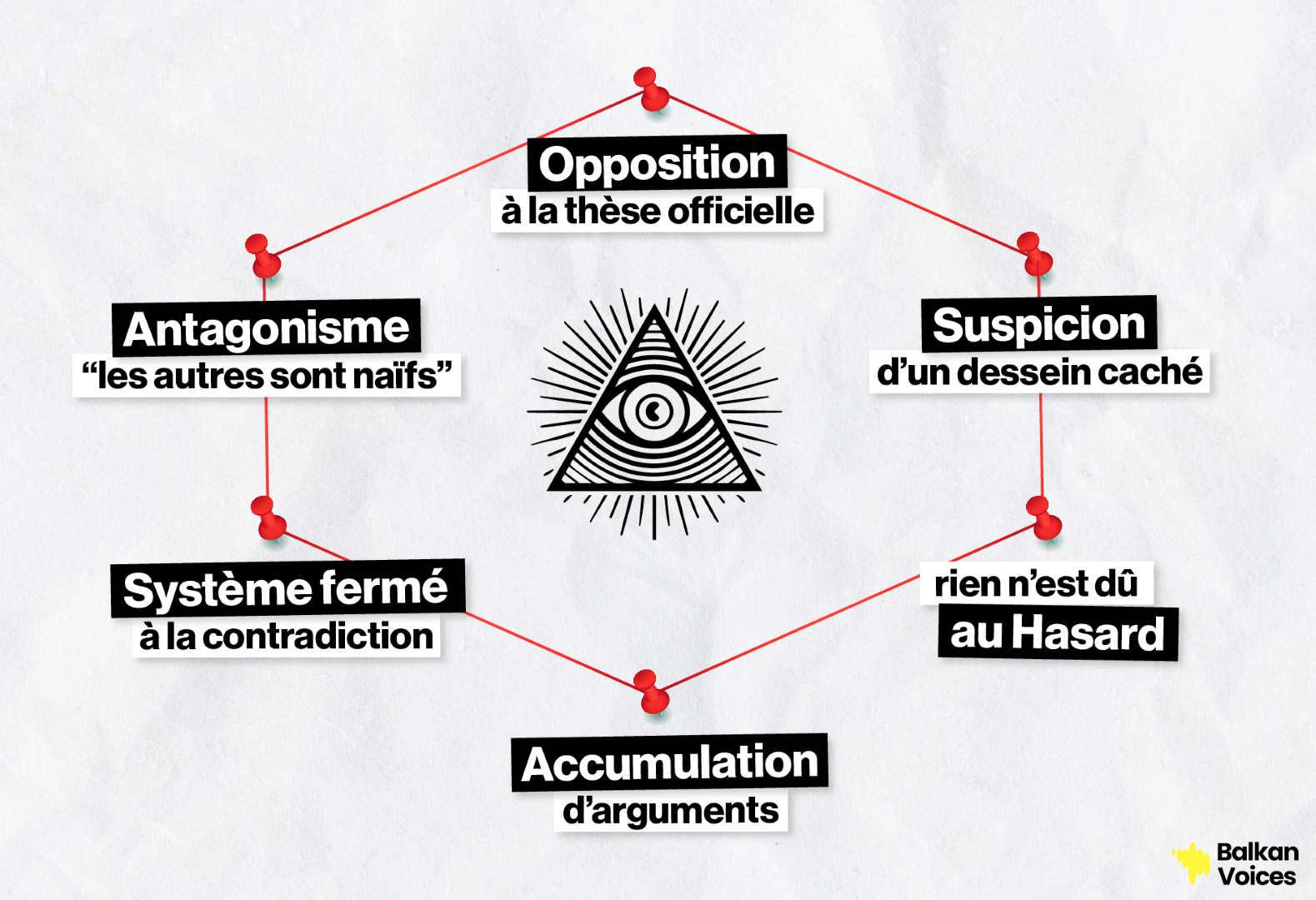

Les ressorts communs des théories du complot

Même si les sujets varient (épidémies, attentats, technologies, géopolitique…), on retrouve souvent les mêmes ingrédients.

Un rejet de la version officielle

Tout commence souvent par une remise en question de l’explication fournie par les autorités, les scientifiques ou les médias. La version publique est jugée suspecte, incomplète, voire mensongère. Cette défiance est le point de départ de la théorie.

👉 Exemple : Certains affirment que les attentats du 11 septembre 2001 n’auraient pas été commis par Al-Qaïda, mais orchestrés de l’intérieur par le gouvernement américain, dans le but de justifier une guerre.

Une organisation secrète accusée de tout contrôler

Les complotistes imaginent généralement qu’un groupe puissant agit dans l’ombre pour servir ses intérêts : gouvernements, milliardaires, industries pharmaceutiques, élites mondiales… Ce groupe manipulerait les événements, les médias, voire la science elle-même.

👉 Exemple : Pendant la pandémie de Covid-19, des théories ont accusé Bill Gates d’avoir créé le virus pour vendre des vaccins ou implanter des puces électroniques dans la population.

Rien n’est laissé au hasard

Un détail anodin, une coïncidence, une image mal interprétée : tout devient indice d’une manipulation. Dans les théories du complot, il n’y a jamais de hasard, tout est relié, souvent de manière forcée.

👉 Exemple : Certains croient que les traînées blanches laissées par les avions (les “chemtrails”) ne sont pas de la vapeur d’eau, mais des substances chimiques diffusées par les gouvernements pour contrôler les esprits.

Une accumulation de “preuves” orientées

Les faits qui confirment la théorie sont mis en avant, même s’ils n’ont pas de lien direct entre eux. Les éléments qui pourraient la contredire sont ignorés ou discrédités. Ce tri sélectif donne une impression de cohérence… mais c’est souvent un raisonnement circulaire.

👉 Exemple : Si une source dément une théorie, on dira que c’est “la preuve” qu’elle est complice. Plus on réfute, plus on alimente le soupçon.

Le doute inversé

Autre particularité : ce n’est plus à celui qui affirme quelque chose de le prouver, mais à celui qui n’y croit pas de démontrer que la théorie est fausse. Une inversion du doute qui rend les débats stériles : quoi qu’on dise, le soupçon l’emporte.

Antagonisme et sentiment de supériorité

Enfin, beaucoup de discours complotistes flattent l’ego : ceux qui “voient clair” seraient plus lucides que la majorité “manipulée”. Cette distinction crée un sentiment d’appartenance à un groupe éclairé… et isole ceux qui s’y engagent dans une logique de défiance permanente.

👉 Exemple : Le slogan “réveillez-vous !” revient souvent dans les publications complotistes. Il suggère que seuls ceux qui croient à la théorie ont compris comment le monde fonctionne “vraiment”.

À retenir

Une théorie du complot :

- prétend révéler une vérité cachée volontairement,

- repose sur une logique de manipulation généralisée,

- refuse la contradiction ou le doute méthodique,

- crée un sentiment de supériorité chez ceux qui y croient.

Sources : https://theoriesducomplot.be/