« La première victime d’une guerre, c’est la vérité. »

Cette phrase, souvent attribuée au sénateur américain Hiram Johnson (1917), reste d’une brûlante actualité. Car en temps de conflit, l’information devient une arme stratégique, aussi puissante que les chars ou les drones.

Pourquoi les nations en guerre manipulent-elles la réalité ? Pour rallier les indécis, maintenir la mobilisation et semer le doute chez l’ennemi. Mais ce jeu dangereux peut fragiliser deux piliers essentiels de toute démocratie : la liberté de la presse et la liberté d’expression.

La guerre se joue aussi dans les esprits

Les guerres modernes ne se mènent plus seulement sur le terrain : elles se mènent aussi sur nos écrans. Contrôler l’information, c’est contrôler les opinions, affaiblir le moral de l’ennemi, justifier ses actions, ou mobiliser la population.

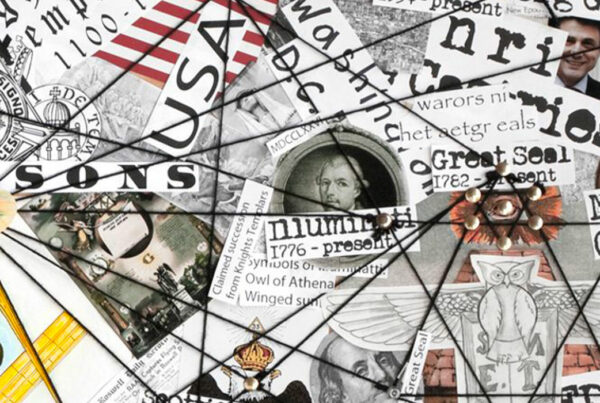

C’est ce qu’on appelle la guerre informationnelle, ou guerre cognitive : un champ de bataille où se croisent propagande, désinformation, manipulation des émotions et contrôle narratif.

➡️ Pendant la guerre en Ukraine, la Russie a diffusé massivement des récits inversant les rôles ou en niant les crimes de guerre

Les techniques de la propagande

🔎 La propagande ne dit pas forcément des mensonges. Elle sélectionne, déforme, simplifie ou répète à l’infini certains messages pour influencer les émotions et les comportements.

Historienne belge, Anne Morelli a identifié en 2001 dix principes élémentaires de la propagande de guerre. Ce sont des schémas qui se répètent, quel que soit le conflit ou le camp concerné. Parmi eux :

→ Nous ne voulons pas la guerre, mais l’adversaire est seul responsable.

→ Le chef de l’ennemi est un monstre, un fou ou un criminel.

→ Notre cause est noble, l’adversaire agit par intérêt ou barbarie.

→ Les artistes, intellectuels et journalistes soutiennent notre cause.

→ Celui qui doute ou critique est un traître.

Ces principes permettent de simplifier la complexité des conflits, de mobiliser l’opinion, et de justifier l’usage de la force.

Voici 6 techniques couramment utilisées pour faire passer ces messages.

1. L’atrocity propaganda : criminaliser l’ennemi et le déshumaniser

C’est l’une des plus vieilles ficelles : prêter à l’ennemi des actes barbares pour le présenter comme un monstre. Cela permet de justifier toutes les représailles, sans débat ni nuance et empêcher toute forme d’empathie.

👉 Ex. : En 1914, le service de propagande britannique accuse les Allemands d’avoir coupé les mains d’enfants belges. L’histoire, totalement inventée, est largement diffusée dans la presse américaine pour inciter les États-Unis à rejoindre la guerre.

👉 Ex. : En 1990, une jeune fille koweïtienne affirme devant le Congrès américain que des soldats irakiens ont arraché des bébés des couveuses. C’est un mensonge orchestré par une agence de relations publiques. Mais il sert à justifier l’intervention militaire contre Saddam Hussein.

👉 Ex. : En octobre 2023, le ministre israélien de la Défense qualifie les Palestiniens de « animaux humains ». Ce type de rhétorique prépare l’opinion à accepter des violences extrêmes.

2. L’appel à l’émotion

Peur, colère, compassion… L’émotion est utilisée pour court-circuiter la pensée critique. Des images choquantes ou des témoignages bouleversants sont diffusés en boucle pour déclencher des réactions immédiates.

⚠️ Plus l’émotion est forte, moins on prend le temps d’analyser. C’est un levier puissant de manipulation.

3. L’effet de répétition

Un mensonge répété mille fois… devient crédible. Plus nous sommes en contact répété avec une information, même fausse, plus notre cerveau a tendance à la croire vraie. C’est ce qu’on appelle l’illusion de vérité.

👉 Voir aussi notre fiche : “L’illusion de vérité”

4. Le cadrage (framing) et euphémisation du langage

Les mots choisis orientent notre perception. On ne ment pas forcément sur les faits, mais sur leur présentation. Le cadrage permet donc d’orienter l’interprétation sans nécessairement mentir.

👉 Ex. : Dire que l’on “frappe des cibles terroristes” ou que l’on “bombarde des civils” ne raconte pas la même histoire.

Cela repose également sur l’euphémisation du langage : elle rend la violence plus acceptable, voire invisible. Le vocabulaire militaire ou technocratique crée une distance émotionnelle.

👉 Ex. : Parler de “dommages collatéraux”, de “frappes chirurgicales” ou de “neutralisation de cibles”, c’est aseptiser la réalité de la guerre. On oublie que derrière ces mots se cachent souvent des civils tués, des maisons détruites, des vies brisées.

5. L’usurpation visuelle

Photos hors contexte, vidéos anciennes recyclées, montages truqués, images générées par IA (deepfakes)… En guerre, l’image peut mentir aussi bien que les mots.

👉 Ex. : Des vidéos TikTok prétendant montrer des massacres récents s’avèrent être des images de jeux vidéo, de films, ou de conflits passés.

👉 Ex. : En Ukraine, des deepfakes ont été utilisés pour faire croire à la reddition de responsables militaires.

- La « maskirovka » : l’art de tromper l’ennemi

Ce terme russe, qu’on peut traduire par « camouflage », désigne la désinformation militaire destinée à tromper l’adversaire. Pendant la Seconde Guerre mondiale, l’opération britannique Mincemeat a convaincu les Allemands que les Alliés débarqueraient en Sardaigne et non en Sicile.

Depuis, cette stratégie a évolué avec les technologies de l’information. Lors de la guerre du Golfe (1991), on parle d’« information domination », ou de « guerre en réseau » : une maîtrise stratégique de l’information pour gagner sans forcément tirer.

Aujourd’hui, la Russie et la Chine mènent des guerres informationnelles prolongées, avec des campagnes de désinformation visant à affaiblir les sociétés ennemies sur le long terme.

Une « guerre totale » de l’information sur champ de bataille numérique

Avec internet, la désinformation de guerre prend une toute autre dimension : elle devient instantanée, virale, mondiale.

Facebook, Twitter, TikTok ou Telegram ne sont plus de simples plateformes : ce sont des terrains d’influence massive. En 2022, Meta a démantelé une opération d’influence russe visant à discréditer l’Ukraine, à faire croire que le pays était corrompu et faible, et à justifier l’invasion. L’objectif ? Créer un faux récit, semer le doute, et justifier la guerre.

Certains régimes autoritaires ont poussé la logique encore plus loin. La Russie et la Chine utilisent des agents infiltrés dans les médias, des entreprises de collecte de données, et des techniques d’analyse psychologique pour repérer les individus les plus vulnérables à la désinformation.

Le scandale Cambridge Analytica : quand nos données servent à nous manipulerEn 2018, on découvre que la société Cambridge Analytica a exploité les données Facebook de 87 millions de personnes à leur insu. Objectif ? influencer des scrutins majeurs comme le Brexit ou l’élection de Donald Trump. Comment ? En utilisant des tests de personnalité sur Facebook, l’entreprise a pu collecter des données personnelles (y compris celles des amis) et dresser des profils psychologiques détaillés. Elle a ensuite ciblé chaque individu avec des publicités politiques sur-mesure, conçues pour jouer sur ses peurs ou ses croyances. 👉 Une affaire qui a mis en lumière les dérives de la collecte massive de données personnelles… et leur pouvoir de manipulation. |

La propagande ne crie pas toujours « je mens » : elle chuchote ce qu’on a envie d’entendre. En temps de guerre, l’info est un champ de bataille. Pour y survivre, il faut savoir reconnaître les pièges et garder un esprit critique affûté. Il faut penser la désinformation comme un virus, et renforcer notre système immunitaire collectif.

🔗 Sources

- BBC – Disinformation and war

- The Atlantic Council – Digital Forensic Research Lab

- Institut national de l’audiovisuel – « La propagande de guerre »

- EUvsDisinfo – site de l’Union européenne contre la désinformation pro-Kremlin

Comment reprendre le contrôle ?

La solution n’est pas de fuir l’info, mais d’apprendre à mieux la consommer :

🔍 1. Lire au-delà des titres

Ne t’arrête pas aux punchlines : lis plusieurs sources, croise les points de vue, cherche le contexte. Les titres sont souvent pensés pour attirer, pas pour expliquer.

🛑 2. Prendre du recul

Si une info déclenche une forte émotion (colère, peur, indignation), pose-toi la question : pourquoi cette réaction ? L’info est-elle biaisée, déformée, manipulée ? Un bon réflexe : chercher une source fiable qui recadre les faits.

⏳ 3. Déconnecter pour mieux comprendre

Consommer moins d’info, mais mieux, c’est aussi être plus au clair sur le monde qui nous entoure. Certains chercheurs parlent même de « diète médiatique » : réduire le bruit pour mieux entendre les signaux essentiels.

🔗 Sources

À retenir

✔️ Une image peut être impressionnante… mais totalement fausse.

✔️ Il existe des indices pour repérer les visuels créés par IA (détails étranges, visages irréels, incohérences visuelles).

✔️ Des outils en ligne peuvent aider, mais ton esprit critique est toujours le meilleur détecteur !

✔️ Ne jamais oublier de vérifier la source, de chercher des confirmations ailleurs, et de penser deux fois avant de partager.