Tu as peut-être déjà entendu (ou pensé) des phrases comme :

- 👥 “Les supporters de ce club sont tous violents.”

- 👮 “Les flics sont tous racistes.”

- 🧕 “Les femmes voilées sont toutes soumises.”

- “Encore un migrant qui… tu vois, ils sont tous comme ça.”

- “Les jeunes d’aujourd’hui ne respectent rien…”

Le biais d’homogénéité, c’est le fait de percevoir les membres d’un groupe auquel on n’appartient pas comme plus semblables entre eux qu’ils ne le sont réellement. On pense que “les autres” sont tous les mêmes, qu’ils ont les mêmes opinions, les mêmes comportements, les mêmes défauts.

À l’inverse, on a tendance à voir notre propre groupe comme plus diversifié, plus nuancé, plus complexe.

| 💬 En psychologie sociale, on parle d’endogroupe/ingroup (le groupe auquel on appartient) et d’exogroupe/outgroup (les groupes extérieurs). |

Ces jugements généralisants écrasent les différences individuelles et renforcent les stéréotypes. En réalité, chaque individu a son parcours, ses opinions, ses choix indépendamment de son groupe d’appartenance réel ou supposé.

1- Pourquoi ce réflexe ?

C’est un raccourci mental. Notre cerveau adore catégoriser : c’est plus rapide et ça demande moins d’effort. Plutôt que d’analyser chaque personne une à une, on la range dans une case.

De plus, lorsqu’on côtoie régulièrement les gens de notre propre groupe, on remarque mieux leurs différences. Mais pour les autres groupes, on se base sur ce qu’on voit de loin (dans les médias, sur les réseaux, ou à travers des clichés), et on généralise.

Essentialisme, stéréotypes… et danger réel

Le biais d’homogénéité est souvent lié à une autre erreur de jugement : l’essentialisme.

C’est l’idée que les membres d’un groupe partagent tous des caractéristiques “essentielles”, fixes, immuables. Autrement dit : être une femme, une personne âgée, un musulman, ou un étranger reviendrait à posséder automatiquement certains traits de personnalité ou comportements.

| 🧠 Moins d’empathie envers “les autres” Des recherches en psychologie ont montré que notre cerveau réagit moins intensément à la douleur de celles et ceux qu’on perçoit comme extérieurs à notre groupe. Ce mécanisme inconscient réduit notre empathie envers “les autres” et rend plus facile l’acceptation — ou l’ignorance — de leur souffrance.

|

Ces visions simplistes sont loin d’être anodines. Elles ont des conséquences très concrètes :

🔁 Renforcement des stéréotypes et des discriminations

En réduisant les individus à leur appartenance supposée, ce biais alimente les discriminations — souvent au détriment des minorités.

Ex. : “Les Roms sont des voleurs”, “Les immigrés sont des profiteurs”…

📉 Justification des inégalités

Les stéréotypes servent parfois à légitimer les inégalités. Résultat ? On finit par normaliser le racisme, le sexisme, l’âgisme, ou encore les discriminations dans l’emploi, le logement ou la justice.

😨 Peur et rejet de l’altérité

Si l’on pense que “les autres” sont tous pareils, il devient plus facile de les rejeter, de les mépriser, voire de les haïr.

🗣️ Terrain fertile pour les discours extrêmes et les replis identitaires

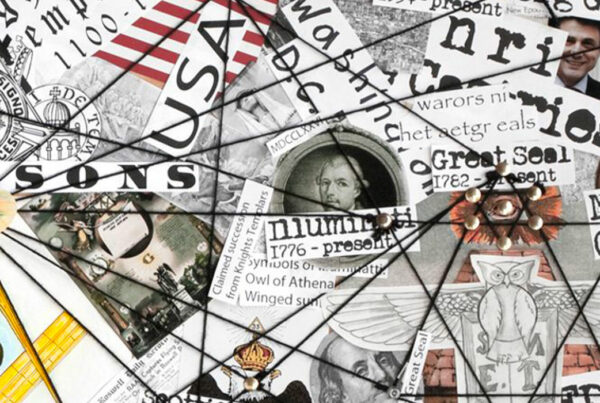

Ce biais nourrit les récits populistes, haineux ou complotistes, qui jouent sur l’opposition “eux contre nous”.. Il crée des catégories fictives (“les immigrés”, “les élites”, “les féministes”, “les wokes”, “les boomers”…), comme si ces groupes étaient homogènes et naturellement opposés.

🚨 Excuser l’inexcusable

Cette logique peut conduire à justifier des violences : agressions racistes, discriminations systémiques, violences sexuelles, brutalités policières… voire, à l’échelle de l’Histoire, nettoyage ethnique ou génocide, quand un groupe entier est perçu comme “inférieur” ou comme menace à éliminer.

2- Comment les médias renforcent le biais d’homogénéité

Certains traitements médiatiques contribuent, parfois sans le vouloir, à renforcer ce biais. Voici quelques mécanismes fréquents :

🧠 Elles misent sur l’émotion et la caricature : “Encore un migrant qui…”, “Encore une manif LGBT qui…”, etc.

🧪 Elles utilisent parfois des anecdotes isolées pour faire croire qu’un comportement est généralisé à tout un groupe.

🔁 Elles renforcent le biais de confirmation : “Ah tu vois ! Je te l’avais bien dit, ils sont tous comme ça !”

3- Comment lutter contre ce biais ?

Bonne nouvelle : comme tous les biais cognitifs, on peut apprendre à le repérer… et à le déconstruire.

Voici quelques pistes :

✅ Se demander : “Est-ce que je connais vraiment des personnes de ce groupe ?”

✅ Chercher des témoignages diversifiés, des récits qui cassent les clichés.

✅ Éviter les généralisations du type “tous les…”, “encore un…”, “comme d’habitude…”.

✅ Prendre du recul face aux discours qui opposent les groupes de manière binaire.

✅ Cultiver la curiosité, pas la peur : aller vers les autres, dialoguer, questionner.