Les intox circulent partout sur les réseaux sociaux, et certaines sont particulièrement bien faites. Entre images détournées, vidéos sorties de leur contexte et montages ultra-réalistes, il devient difficile de distinguer le vrai du faux. Mais bonne nouvelle : il existe des techniques et des outils pour repérer ces manipulations et éviter de tomber dans le panneau.

Pourquoi c’est si dangereux ?

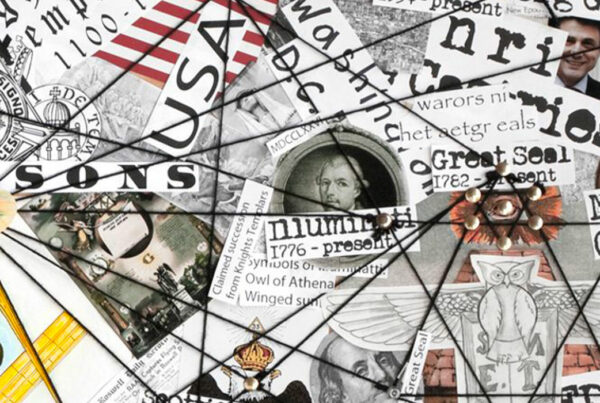

Parce qu’une image reste gravée. Elle marque les esprits, elle émeut, choque, indigne… Même si elle est fausse. Une photo sortie de son contexte ou un montage bien fait peuvent influencer nos opinions, nourrir des théories du complot, attiser la haine ou manipuler l’opinion publique.

1- Les 4 grandes formes de manipulation visuelle

📍 1. Les images sorties de leur contexte

C’est sans doute la technique la plus fréquente. Une image réelle, non retouchée, est simplement utilisée dans un autre contexte pour servir un message mensonger.

Exemple : Une vidéo de violences policières en Afrique du Sud a été présentée sur les réseaux comme une scène se déroulant en France, pour dénoncer le gouvernement français.

📌 Comment vérifier ?

→ Faites une recherche inversée avec l’image (voir outils plus bas) pour retrouver sa première apparition et le contexte réel.

→ Lisez les commentaires ou les articles de vérification qui peuvent avoir déjà démystifié le contenu.

2- Les images recadrées, tronquées ou modifiées

On coupe une partie d’une image, on ajoute un filtre ou on modifie un élément pour faire dire autre chose à la scène.

Exemple : Une photo d’une manifestation en Serbie avait été recadrée pour faire croire qu’un drapeau de l’UE était brûlé, alors qu’il était au sol derrière des barrières.

📌 Comment vérifier ?

→ Comparez avec la version originale de l’image (souvent visible via recherche inversée).

→ Observez les zones floues, déformées ou incohérentes (ombres, reflets, proportions…).

3- Les photomontages et trucages numériques

On superpose des éléments, on clone des objets, on insère des visages… Résultat : une image inventée de toutes pièces, mais très réaliste.

Exemple : Un faux photomontage prétendait qu’un responsable politique avait participé à une réunion avec des extrémistes, alors que son visage avait simplement été ajouté sur la photo.

📌 Comment vérifier ?

→ Zoomer sur l’image peut faire apparaître des traces de retouches.

→ Utiliser des outils d’analyse d’images (cf. plus bas).

4- Les deepfakes (et autres vidéos truquées)

Grâce à l’intelligence artificielle, on peut aujourd’hui faire dire ou faire à quelqu’un ce qu’il n’a jamais dit ou fait, dans une vidéo ultra-réaliste.

Exemple : Une fausse vidéo montrait un président des Balkans faire des déclarations anti-européennes — tout était faux, mais la vidéo semblait authentique.

📌 Comment vérifier ?

→ Soyez attentif à la synchronisation des lèvres, aux micro-expressions bizarres ou aux changements de voix.

→ Vérifiez la source de la vidéo (compte fiable ou inconnu ?), et croisez l’info.

Mais aussi … les graphiques trompeurs : Quand les chiffres racontent ce qu’on veut leur faire dire

Un graphique, c’est super utile pour comprendre plein d’infos d’un coup. Mais attention, il peut aussi t’induire en erreur… et parfois, c’est même fait exprès ! Pas besoin d’inventer des chiffres pour manipuler l’opinion : il suffit de les présenter d’une certaine manière pour orienter ton interprétation.

🔍 Les techniques les plus utilisées :

🚨 Sélectionner ce qui arrange : certaines données sont cachées ou mises en avant selon l’objectif recherché.

📉 Jouer avec les échelles : en modifiant les proportions, on peut exagérer ou minimiser un phénomène.

🎨 Créer du chaos visuel : trop d’éléments ou un design trompeur rendent le message flou.

📊 Utiliser des formes inadaptées : certains graphiques faussent la perception des différences entre les chiffres.

🧐 Corrélation vs causalité : le piège des fausses relations

Deux courbes qui montent ensemble, c’est forcément lié ? Pas si vite ! Les graphiques adorent jouer sur la confusion entre corrélation (deux phénomènes évoluent en même temps) et causalité (l’un est la cause de l’autre). Ce biais est exploité pour faire croire à des liens qui n’existent pas, en superposant des courbes qui n’ont rien à voir entre elles.

Exemple ? Le nombre de films avec Nicolas Cage et le nombre de noyades aux États-Unis sont corrélés… mais ça ne veut pas dire que regarder ses films donne envie de plonger dans une piscine. 😆 Alors, avant de tomber dans le panneau, demande-toi toujours : « Ces deux données sont-elles vraiment liées ou est-ce juste une coïncidence ? »

Bref, avant de croire un graphique, demande-toi si l’image correspond bien aux chiffres réels ou si quelqu’un essaie de t’influencer subtilement ! 🔎💡

5- Quelques conseils pour éviter ces manipulations :

🔍 1. Vérifier la date d’une image

🗓 Attention aux dates !

Beaucoup de fausses infos réutilisent des images anciennes pour faire croire à un événement récent. Premier réflexe : vérifier la date. Pour ça, vous pouvez chercher dans les métadonnées de l’image, appelées données Exif. Elles peuvent révéler la date exacte et parfois même le lieu de la prise de vue. Sur PC, un simple clic droit (Propriétés > Détails) vous en dira plus. Utilisez aussi des outils comme Jeffrey’s Exif Viewer pour explorer ces infos cachées.

🖼️ 2. Faire une recherche inversée avec Google Images ou TinEye

🔎 La recherche inversée, votre meilleure alliée !

Parfois, les faussaires sont paresseux et réutilisent des images d’archives. Pour vérifier si une photo a déjà été publiée auparavant, utilisez la recherche inversée sur Google Images, TinEye ou Yandex. Glissez-déposez la photo ou copiez son URL, et vous verrez où elle est déjà apparue sur le web. C’est simple et redoutablement efficace pour détecter les montages ou les images sorties de leur contexte !

🕵️♂️ 3. Regarder les détails dans l’image

🧐 Un œil de lynx pour déceler les incohérences

Regardez attentivement les détails : vêtements, panneaux, météo, architecture… Tout ce qui pourrait sembler étrange ou anachronique. Vous pouvez aussi vérifier les lieux grâce à Google Maps, Earth ou Street View pour comparer avec la réalité.

👤 4. Qui est l’auteur original ?

📲 Enquête sur le « premier-posteur »

Avant de vous fier à une image, remontez à la source ! Qui l’a publiée en premier ? Vérifiez l’identité de l’auteur : s’agit-il d’un journaliste, d’un amateur, ou d’un compte qui partage souvent des contenus douteux ? Cette petite enquête peut en dire long sur la fiabilité de l’information.

🤝 5. Utiliser les réseaux… pour vérifier les réseaux !

🌐 Le fact-checking, c’est aussi collectif

Recherchez des démentis, regardez les commentaires, et discutez avec d’autres internautes. De nombreuses communautés de fact-checking existent pour traquer les fausses infos. À plusieurs, on repère plus facilement les incohérences ! Il existe également des sites qui répertorient les fake news dans l’actualité, n’hésitez pas à vérifier si l’info est démentie sur ces sites !

6- Les outils pour vérifier une image ou une vidéo

🔍 Recherche inversée d’image

- Google Images (cliquez sur l’icône d’appareil photo)

- TinEye

- Yandex (très puissant pour certaines images virales)

- InVID (extension pour vérifier des vidéos)

🧪 Analyse technique d’image

- FotoForensics : pour détecter les retouches, compressions anormales…

- JPEGsnoop : pour analyser les métadonnées d’une photo

🧩 Détection de deepfakes

→ Pour l’instant, aucun outil 100% fiable grand public, mais des observatoires comme Deepware ou Hive AI proposent des détections (en anglais).